La méthode construction adopte les principes de résistance structurale qui sont utilisés en aviation grandeur :

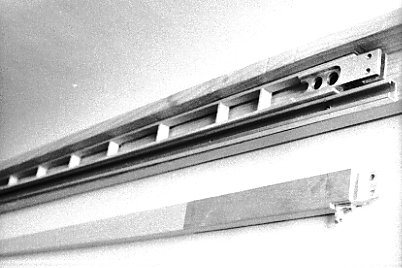

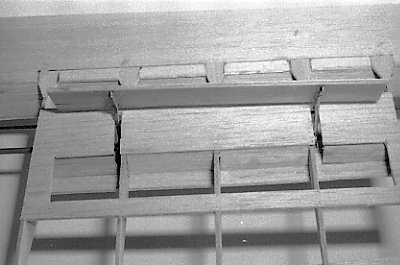

Articulation des aérofreins DFS

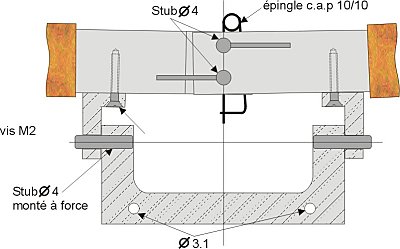

Articulation et commande des ailerons par un guignol

à 45° assurant un débattement différentiel

de l'aileron. Le débattement angulaire de l'aileron

est plus important vers le haut que vers le bas de manière

à diminuer le lacet inverse en augmentant la déportance

et la traînée de l'aile intérieure au virage

La construction en images

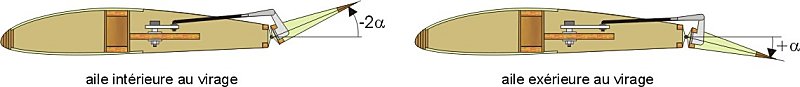

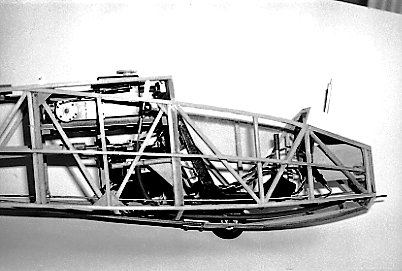

Structure en baguettes de sapin 4x4, couples en contre-plaqué multiplis. Les ferrures de positionnement des ailes sont en dural, les pions de centrage en acier stub |

Les ferrures de fixation et de positionnement des ailes sur le fuselage sont assemblées sur les couples au moyen de boulons BTR acier de 3 mm |

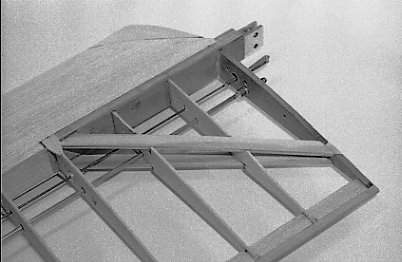

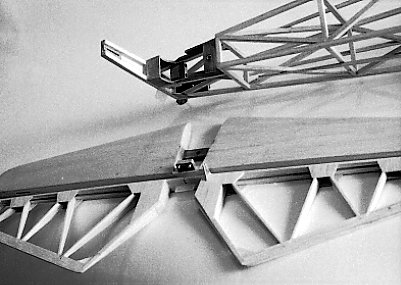

Au-dessus, la construction d'un longeron dans un moule : le longeron est constitué de deux semelles en sapin 10x3 réunies par des diaphragmes. La ferrure d'assemblage des ailes entre elles est usinée en dural et collée à l'époxy entre les deux semelles du longeron Au-dessous le longeron terminé est caissonné pour partie en contre-plaqué et pour partie en balsa |

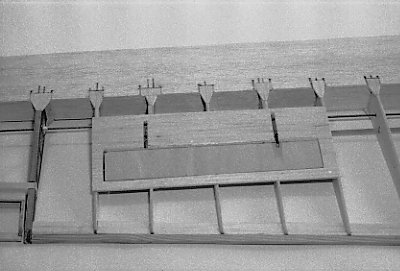

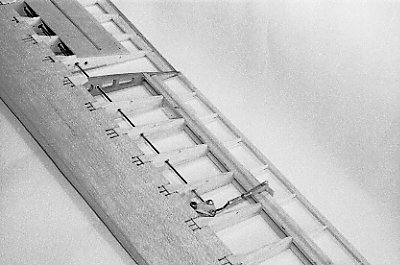

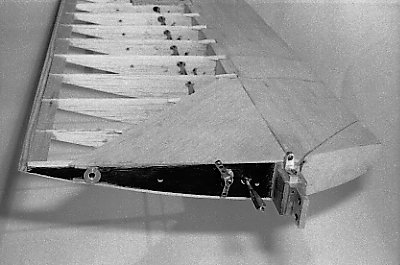

Assemblage en position verticale des becs et des queues de nervures sur le longeron caisson principal |

La barre de traînée contrevente le longeron principal au niveau du pion de positionnement arrière. Elle assure la transmission des efforts sur le longeron principal qui assure à lui seul la résistance structurale de l'aile |

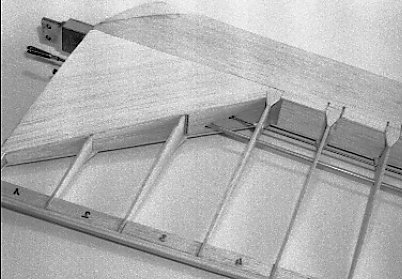

Coffrage en balsa 15/10 du bord d'attaque et du caisson de traînée. On remarque la commande d'aileron en corde à piano coulissant dans des guides et la commande d'aérofrein en tube laiton travaillant en torsion |

Les aérofreins DFS en contre-plaqué sont collés sur des supports pivotants en laiton soudés sur le tube de torsion actionné par un servo unique au moyen d'un guignol |

Les aérofreins se déploient vers l'avant à l'extrados et vers l'arrière à l'intrados |

La commande d'aileron se fait par l'intermédiaire d'un guignol à 45° pour permettre un braquage différentiel des ailerons. On note, à l'intrados et à l'extrados, l'utilisation de goussets triangulaires pour renforcer le collage des queues de nervures sur le longeron |

La fourche de la roue principale est réalisée en acier 10/10 plié à chaud et boulonnées sur des renforts en contre-plaqué. Le patin est réalisé par contrecollage de planchettes de contre-plaqué de 8/10 sur une forme |

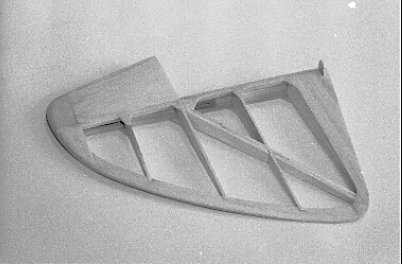

Gouvernail de direction |

Le plan fixe est assemblé sur le fuselage par une ferrure à l'arrière et par une vis verticale à l'avant |

Le tube venturi factice sert de levier pour le vérouillage avant de la verrière sur le fuselage |

L'installation radio est disposée de manière à être invisible de l'extérieur : c'est le manche qui sert d'interrupteur radio |

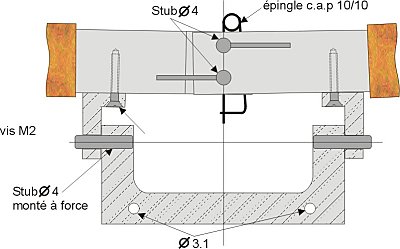

L'assemblage des ailes entre elles est assuré par les ferrures en dural collées dans le longeron caisson principal. Cet assemblage est de type tenon-mortaise traversé par deux axes en acier stub. L'assemblage sur le fuselage utilise la ferrure disposée sous la ferrure principale et celle placée entre les barres de traînée. On remarque le passage de la commande d'aileron et le guignol de commande d'aérofreins |

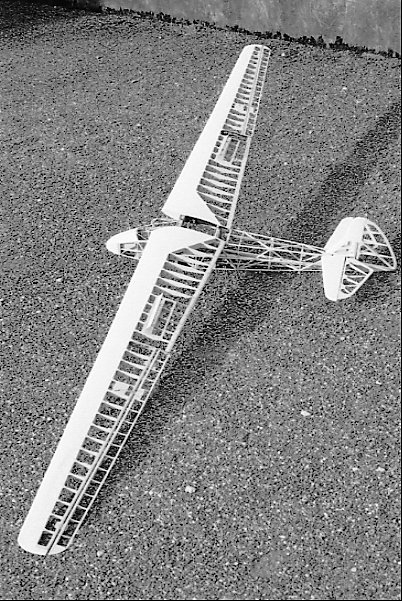

Mise en croix avant entoilage au solartex |

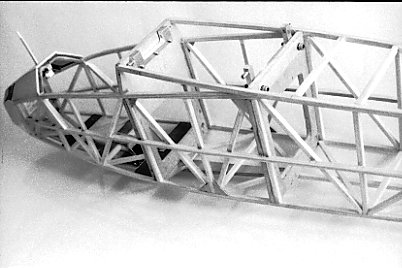

Un vrai hangar, un planeur modèle réduit

et un objectif grand angle (f=28 mm) permettent grâce à la

profondeur de champ

et à la perpective de créer l'illusion. L'utilisation

du film noir et blanc ajoute une touche d'authenticité au trompe l'oeil

L'atterrissage, tout aérofreins braqués, est

fixé cette fois au moyen d'un téléobjectif (f=200

mm) qui permet en

écrasant cette fois la perspective de faire oublier

les dimensions réelles et de maintenir l'illusion

La maquette, ou comment partir à la recherche du temps perdu...