La France, qui fut avec l'Allemagne et la Pologne l'un

des pays où naquit le vol à voile, apparaît aujourd'hui

comme sous-développée du point de vue de la conception et de

la construction des planeurs. Il faut cependant savoir qu'il n'en fut pas

toujours ainsi. L'après-guerre, en particulier, fut pour la France

une période faste qui vit Breguet, l'un des plus grands et des plus

anciens constructeurs d'avions, développer en son sein une division

planeur qui sut, dès sa création, accéder au pinacle

de la scène vélivole internationale.

Louis Bréguet (1880-1955) est né dans une famille de physiciens et d'horlogers et c'est tout naturellement, presque par tradition, qu'il entra à l'École Supérieure d'Électricité. Ses études terminées, il fut employé comme ingénieur dans l'usine familiale de Douai spécialisée dans la construction de moteurs électriques. Initié par son professeur, le prix Nobel Charles Richet, Breguet s'intéressa bientôt aux choses de l'air qu'il aborda pour sa part en suivant une démarche scientifique, alors que la tendance générale était à l'intuition et à l'empirisme. Ses travaux le conduisirent à l'invention de la balance aérodynamique, la mise en évidence du spectre aérodynamique des profils d'ailes construction des premiers hélicoptères (Gyroplane 2, 2 bis), l invention du rotor a pales articulées et la variation cyclique du pas . Les problèmes posés par les voilures tournantes étaient cependant trop complexes pour pouvoir être résolus compte tenu des acquis scientifiques et techniques l'époque; Breguet fut donc contraint d'abandonner cette orientation, il se tourna entre 1905 et 1908, alors vers l'étude d'un avion construit entièrement en métal à l'exception du recouvrement, c'était en 1908... A cette époque fut fondée la Société des Ateliers d'Aviation Breguet-Richet, elle devint en 1910 la Soclete des Ateliers d Aviation Louls Breguet cette raison sociale demeura jusqu'en 1967. Le rachat de la majorité des actions par le groupe des Avions Marcel Dassault » aboutit à la création de la société « Dassault-Breguet Aviation ».

La division des planeurs Breguet

La création d'une division planeur dans une.société d'une telle stature industrielle, solidement implantée dans le domaine de l'aviation lourde, peut paraître inattendue au premier abord ; elle devient tout à fait surprenante lorsque l'on sait qu'elle résulte d'une mesure à caractère social. En effet, bien que spécialisé depuis ses débuts dans la construction d'avions métalliques, Louis Breguet employait dans ses usines une équipe de menuisiers d'aviation affectée à la fabrication d'équipements divers, de maquettes de soufflerie ou d'aménagement. L'évolution de la technologie et les charges de travail des usines firent que, en 1946, cette équipe se trouvait en surnombre. Plutôt que de licencier ces ouvriers très qualifiés et souvent très anciens dans la maison, le directeur du bureau d'étude, Georges Ricard, envisagea de les employer à la construction d'un planeur de performance répondant aux demandes formulées par le service de l'Aviation Légère et Sportive (S.A.L.S.).

L'expérience du bureau d'étude Breguet était alors quasiment nulle en matière de conception de planeur. Seule une étude sans concrétisation d'un planeur nautique (formule hydravion à coque dont l'aile de 23 m d'envergure était dotée d'un dièdre en M) avait été réalisée pendant la guerre à la demande de la Marine qui souhaitait pouvoir entraîner ses pilotes d'hydravion avec une dépense de carburant réduite. C'est cependant avec beaucoup d'intérêt que le bureau d'étude accueillit la décision de Georges Ricard. L'étude du planeur désigné Breguet 900, fut réalisée à temps perdu à l'usine de Toulouse. Elle constituait un exercice de style particulièrement séduisant. Elle permettait en outre aux ingénieurs de donner la mesure de leur savoir faire en dehors des contraintes liées à l'aspect utilitaire des appareils qu'ils avaient l'habitude de concevoir.

De leur côté, les ouvriers menuisiers étaient fiers de redevenir des compagnons artisans d'aéronautique ; ils recouvraient une position qui revalorisait leur travail en regard de la masse des ouvriers du groupe travaillant sur les chaînes d’assemblage.

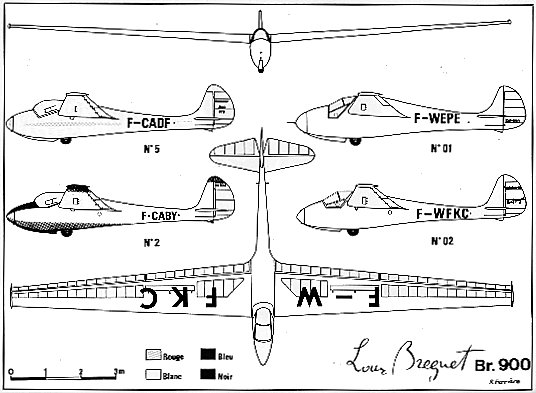

Les prototypes du Breguet 900

Commencée en 1947, la construction du prototype 01 fut achevée au début de 1948. Le Breguet 900 se présentait alors comme un monoplan cantilever de 14,3 m d'envergure. Le fuselage de section ovoïde est construit selon le procédé monocoque, c'est-à-dire par recouvrement d'une structure légère, constituée de couples et de lisses, par un revêtement travaillant en contre-plaqué préformé.

Le train d'atterrissage est composé d'un court patin en frêne amorti par des blocs de caoutchouc, d'une roue à moitié noyée dans le fuselage, d'une béquille en acier amortie par un anneau de caoutchouc. Le crochet de remorquage est fixé sur le couple avant du fuselage ; ce dernier est profilé par un capotage en tôle d'aluminium chaudronnée à la pointe duquel vient se fixer la perche anémométrique. La dérive vient de construction avec le fuselage, elle est entièrement coffrée tandis que la gouverne de direction, réalisée en structure, est entoilée. La verrière entièrement amovible qui recouvre le poste de pilotage est constituée d'une structure en bois sur laquelle sont vissés des panneaux développables de rhodoïd. Les ailes présentent en plan une forme purement trapézoïdale qui l'on retrouvera sur la plupart des planeurs Breguet, et en section un profil Breguet L 14. Leur structure comporte un longeron caisson unique contreventé par une barre de traînée oblique sur lesquels viennent se coller des nervures construites en treillis de baguettes de spruce. Le bord d'attaque est coffré en contre-plaqué jusqu'au longeron formant ainsi un caisson résistant en torsion ; l'ensemble de la voilure est entoilé. Les aérofreins sont du type DFS, ils se déploient d'arrière vers l'avant à l'extrados et d'avant vers l'arrière à l'intrados. L'empennage horizontal est réalisé en deux parties ; les plans fixes sont coffrés mais les gouvernes de profondeur sont entoilées.

Le prototype 01, immatriculé F-WEPE, fit son premier vol le 17 juin.1948. Après quelques vols d'essais et de mise au point, le Breguet 900 fut présenté au Centre d'Essais en Vol pour certification ; l'avis du CEV fut très critique et la certification refusée. Les pilotes d'essais jugèrent les qualités de vol très médiocres, la stabilité en tangage insuffisante, la charge alaire trop élevée et la vitesse d'atterrissage trop importante. Consternés par cet échec, les ingénieurs de Breguet sollicitèrent les conseils de Paul Lepanse qui était alors chef-pilote au Centre National de Beynes et considéré comme l'un des meilleurs pilotes de planeur de l'époque. Lepanse entreprit une série de vols d'évaluation sur le F-WEPE et constata que malgré un certain nombre de défauts graves, ce planeur possédait des qualités voilières intéressantes : finesse élevée, bonne pénétration due à la charge alaire, excellent comportement dans les ascendances fortes ou turbulentes. En fait, les essayeurs du CEV, pilotes d'avions avant tout, avaient jugé le 900 en prenant pour référence les planeurs qu'ils avaient l'habitude de tester et dont le Breguet se différenciait par bien des points. Lepanse avait pour sa part su apprécier, au-delà des qualités intrinsèques de pilotage, ce qu'un vélivole de sa classe pouvait tirer d'une telle machine.

En 1949,Paul Lepanse à bord du Bréguet 900-01 F-WEPE baptisé "La Louisette"

La Louisette exposée au stand Breguet lors du XVIIIème Salon de l'Aéronautique, en mai 1949, sous les verrières du Grand Palais

Le bureau d'étude de la division planeur entreprit de modifier

le Breguet 900 dans le sens édicté par le CEV, mais aussi

en fonction des conseils de Paul Lepanse qui, fort de sa grande expérience,

apportait le point de vue de l'utilisateur. Un nouveau prototype désigné

02 fut mis en chantier à l'automne 1948 ; il se distinguait de son

aîné essentiellement par une section de maître-couple

réduite, un poids moindre mais surtout par l'apparition de volets de

courbure à fentes pouvant se braquer continûment de —3° +35°.

Cette dernière modification était destinée à

améliorer le comportement de l'appareil aux basses vitesses (spirales

et atterrissage).

Ce second prototype, immatriculé F-WFKC fit son premier vol au début de l'année 1949 ; une nouvelle série d'essais constructeur fut entreprise et c'est lors de l'un d'entre eux que Lepanse battit le record de France de distance à but fixé en franchissant les 470 km qui séparent Beyne de Hourtin. Ainsi modifié, la certification fut acceptée sans problème par le CEV.

A Beynes le Br 900-02 arbore le drapeau tricolore qui ceint le fuselage et commémore le record de France de

distance en ligne droite

Paul Lepanse de retour de Hourtin commente à ses collègues instructeurs du Centre National de Beynes son vol

record de 470 km. On reconnaît, de gauche à droite, Kirschrot, Branswyck, Pougnaut, Lepanse (chef-pilote),

Mazoyer et Héron (chef de centre)

En 1950,le Breguet 900-02 avec Lepanse pour pilote fut engagé

en compagnie de Henri Lambert et René Fonteilles (sur Air 100), pour

représenter la France aux 3ème Championnats du Monde qui se

déroulèrent du 5 au 16 juillet à Orebro en Suède.

Handicapé par les conditions météorologiques typiques

des pays nordiques (ascendances faibles) peu compatibles avec les fortes

charges alaires, le Breguet 900 fut en plus accablé par la malchance.

Alors que Lepanse s'était honorablement classé dans les deux

premières épreuves (8ème et 11ème), il fut victime

à la troisième épreuve d'une ouverture intempestive

et d'un blocage des aérofreins qui l'obligea à un atterrissage

en campagne à faible distance du point de départ. Le lendemain,

au cours de la quatrième épreuve et par suite de la dégradation

des conditions météorologiques, Lepanse fut à nouveau

contraint à se poser en campagne, alors qu'il était en finale,

sur une prairie, celle-ci fut envahie par un troupeau de vaches ; obligé

au dernier moment de changer de terrain, il dut se poser dans un champ inhospitalier.

L'atterrissage terminé en cheval de bois eut pour conséquences

le bris d'un bout d'aile et l'enfoncement de l'avant du fuselage. Son planeur

endommagé, Lepanse fut contraint à l'abandon. Il est probable

que le 02 ne fut jamais réparé car son immatriculation fut quelques

temps après récupérée en 1960 pour un prototype

d'hélicoptère : le Gyroplane G-111.

On peut supposer que des éléments du 02 (ailes et empennages

de profondeur) aient été utilisés pour construire le

premier modèle de série.

La production en série : le Breguet 900 S

En 1950, la SALS passa commande à Breguet d'un premier lot de 5 Breguet 900 destinés à équiper certains de ses centres de vol à voile : Beynes, Fayence, Challes-les-Eaux, Pont-Saint-Vincent. Alors que les prototypes avaient été fabriqués à Toulouse-Montaudran, les modèles de série Br 900 S furent construits à Biarritz-Anglet en attendant l'aménagement de l'usine d'Aire-sur-Adour (ancienne usine Mauboussin) affectée à la division planeur. Le modèle de série se distinguait du prototype 02 par sa nouvelle verrière en plexiglas moulé et quelques modifications structurelles :

· les aérofreins DFS furent remplacés par des aérofreins Schempp-Hirth composés de plaques perforées se déployant à l'intrados et à l'extrados ;

· le raccord entre la dérive et le fuselage fut dans un premier temps agrandi afin d'améliorer la stabilité en lacet et la capacité à sortir rapidement d'autorotation mais on revint par la suite à la dérive d'origine

· l'adoption, sur le gouvernail de direction, d'un bec de compensation statique et dynamique.

Le premier Bréguet 900S série fut affecté au Centre national de Pont-Saint Vincent. On note le grand raccord

de dérive et les aérofreins de type DFS. Ce qui peut laisser supposer que les ailes ont été récupérées sur l'épave

du F-WFKC

Le même avec une nouvelle peinture blanche et bleu. Le F-CABY a perdu son raccord de dérive et récupéré

des aérofreins Schempp-Hirth. Ce planeur qui est toujours en situation de vol à été restauré par

Claude Visse de Gap et participe régulièrement aux rassemblements de planeurs anciens

Immatriculé F-WFAJ et piloté par Jules Landi (le futur chef-pilote de Saint-Auban) le n° 5 fut engagé aux 4ème Championnats du Monde qui eurent lieu en 1952 à Madrid. Déclassé du point de vue des performances par rapport aux nouveaux «Sky» britanniques, le Breguet 900 ne put, malgré les talents de son pilote, que figurer dans la seconde moitié du classement.

Le Breguet 900 n°5 utilisé par l'équipe de France aux Championnats du Monde de Madrid en 1952. On note que les empennages

horizontaux se replient contre la dérive. Cette technique sera réemployée sur le Bréguet 901 et sur le Bréguet 904

La carrière du n° 5, réimmatriculé F-CADF après certification, devait se poursuivre à Fayence. Malgré des prestations peu satisfaisantes dans les concours internationaux ou nationaux (course Paris-Biarritz), le Breguet 900 S devait attacher son nom à quelques remarquables performances individuelles :

· le 3 novembre 1952, André Lafargue atteignit dans l'onde de Saint-Auban l'altitude absolue de 9 000 m avec un gain de 8 400 m ; ce qui aurait pu être le nouveau record de France ne fut pas homologué, faute d'un barographe réglementaire ;

· le 14 avril 1955, le chef-pilote du Centre National de Challes-les-Eaux, René Branciard, se fit remorquer depuis Challes jusqu'à l'Aiguille du Tricot. Après avoir exploité le puissant effet de pente qui y règne par fort vent d'ouest, le Breguet 900 de Branciard traversa la couche limite et accrocha l'onde du Mont Blanc. Montant à 12 m/s dans le calme de l'onde, Branciard fut rapidement incommodé par le manque d'oxygène et le froid très intense (-30°C) et dut abandonner son ascension à 5 900 m. Pour la première fois, le Mont Blanc était survolé par un planeur ;

René Branciard et le Breguret 900 n°5 F-CADF (ex F-WFAJ) de Challes les Eaux après son exploit sur le Mont-Blanc (Photo le Dauphiné Libéré)

· enfin, le 21 août 1956, Marguerite Dupuy

de Mery battit le record de France de vitesse sur triangle de 200 km en réalisant

à la moyenne de 52 km/h le circuit La Ferté-Alais, Pont-sur-Yonne,

Meaux et retour à La Ferté-Alais.

Le F-CAGP montre ses aérofreins Schempp-Hirth avec palettes perforées

La production du Breguet 900 s'arrêta en 1952 après

que six machines de séries aient été fabriquées.

Premier planeur construit par la société Breguet, il ne constitua

pas en soi une réussite et l'on peut dire à présent

que ses succès furent à porter au crédit des pilotes

plus qu'à ses qualités propres. Ses principaux défauts,

imputables à l'inexpérience de Breguet en matière de

planeur, étaient :

· l'utilisation d'un profil d'aile de l'ancienne génération (faible plage de vitesses) totalement inadapté aux fortes charges alaires et à l'emploi de volets de courbure (sinon pour améliorer les performances à l'atterrissage) ;

· une instabilité longitudinale, rendant délicats la tenue de pente et le pilotage aux basses vitesses ;

· une conception structurale peu adaptée aux opérations, pourtant si fréquentes sur un planeur de compétition, de montage et de démontage.

Le n°4 F-CAGP dans les hangars de Fayence

Le F-CAGP au dessus des alpes de Haute Provence

Le F-CAAA n°6 et dernier de la série a volé sous les couleurs de l'Aéro-Club d'Air France au Plessis-Belleville, à Chavenay et

Coulommiers. Il est actuellement conservé à Dugny, dans les réserves du Musée de l'Air du Bourget

Le 900S n°3 F-CAGO au Centre National de Saint -Auban

En fait, le Breguet 900 fut, pour les ingénieurs de la toute nouvelle division planeur, un brouillon qui montra rapidement ce qu'il fallait faire et surtout ce qu'il ne fallait pas faire pour réussir un planeur. La leçon fut profitable, elle prit en 1952 le nom de Breguet 901.

Caractéristiques du Bréguet 900S

Envergure : 14.3 m

Longueur ; 6.47 m

Surface alaire : 12.9 m2

Allongement : 15.85

Profil : Breguet L 14

Masse à vide : 211 kg

Masse maximale : 306 kg

Charge alaire : 23.8 kg/m2

Vitesse de décrochage avec 35° de volets : 40 km/h

Vitesse maximale ; 180 km/h

Vitesse de chute minimale : 0.75 m/s à 73 km/h

Finesse maximale 27 à 78 km/h

Louis Bréguet (1880-1955) est né dans une famille de physiciens et d'horlogers et c'est tout naturellement, presque par tradition, qu'il entra à l'École Supérieure d'Électricité. Ses études terminées, il fut employé comme ingénieur dans l'usine familiale de Douai spécialisée dans la construction de moteurs électriques. Initié par son professeur, le prix Nobel Charles Richet, Breguet s'intéressa bientôt aux choses de l'air qu'il aborda pour sa part en suivant une démarche scientifique, alors que la tendance générale était à l'intuition et à l'empirisme. Ses travaux le conduisirent à l'invention de la balance aérodynamique, la mise en évidence du spectre aérodynamique des profils d'ailes construction des premiers hélicoptères (Gyroplane 2, 2 bis), l invention du rotor a pales articulées et la variation cyclique du pas . Les problèmes posés par les voilures tournantes étaient cependant trop complexes pour pouvoir être résolus compte tenu des acquis scientifiques et techniques l'époque; Breguet fut donc contraint d'abandonner cette orientation, il se tourna entre 1905 et 1908, alors vers l'étude d'un avion construit entièrement en métal à l'exception du recouvrement, c'était en 1908... A cette époque fut fondée la Société des Ateliers d'Aviation Breguet-Richet, elle devint en 1910 la Soclete des Ateliers d Aviation Louls Breguet cette raison sociale demeura jusqu'en 1967. Le rachat de la majorité des actions par le groupe des Avions Marcel Dassault » aboutit à la création de la société « Dassault-Breguet Aviation ».

La division des planeurs Breguet

La création d'une division planeur dans une.société d'une telle stature industrielle, solidement implantée dans le domaine de l'aviation lourde, peut paraître inattendue au premier abord ; elle devient tout à fait surprenante lorsque l'on sait qu'elle résulte d'une mesure à caractère social. En effet, bien que spécialisé depuis ses débuts dans la construction d'avions métalliques, Louis Breguet employait dans ses usines une équipe de menuisiers d'aviation affectée à la fabrication d'équipements divers, de maquettes de soufflerie ou d'aménagement. L'évolution de la technologie et les charges de travail des usines firent que, en 1946, cette équipe se trouvait en surnombre. Plutôt que de licencier ces ouvriers très qualifiés et souvent très anciens dans la maison, le directeur du bureau d'étude, Georges Ricard, envisagea de les employer à la construction d'un planeur de performance répondant aux demandes formulées par le service de l'Aviation Légère et Sportive (S.A.L.S.).

L'expérience du bureau d'étude Breguet était alors quasiment nulle en matière de conception de planeur. Seule une étude sans concrétisation d'un planeur nautique (formule hydravion à coque dont l'aile de 23 m d'envergure était dotée d'un dièdre en M) avait été réalisée pendant la guerre à la demande de la Marine qui souhaitait pouvoir entraîner ses pilotes d'hydravion avec une dépense de carburant réduite. C'est cependant avec beaucoup d'intérêt que le bureau d'étude accueillit la décision de Georges Ricard. L'étude du planeur désigné Breguet 900, fut réalisée à temps perdu à l'usine de Toulouse. Elle constituait un exercice de style particulièrement séduisant. Elle permettait en outre aux ingénieurs de donner la mesure de leur savoir faire en dehors des contraintes liées à l'aspect utilitaire des appareils qu'ils avaient l'habitude de concevoir.

De leur côté, les ouvriers menuisiers étaient fiers de redevenir des compagnons artisans d'aéronautique ; ils recouvraient une position qui revalorisait leur travail en regard de la masse des ouvriers du groupe travaillant sur les chaînes d’assemblage.

Les prototypes du Breguet 900

Commencée en 1947, la construction du prototype 01 fut achevée au début de 1948. Le Breguet 900 se présentait alors comme un monoplan cantilever de 14,3 m d'envergure. Le fuselage de section ovoïde est construit selon le procédé monocoque, c'est-à-dire par recouvrement d'une structure légère, constituée de couples et de lisses, par un revêtement travaillant en contre-plaqué préformé.

Le train d'atterrissage est composé d'un court patin en frêne amorti par des blocs de caoutchouc, d'une roue à moitié noyée dans le fuselage, d'une béquille en acier amortie par un anneau de caoutchouc. Le crochet de remorquage est fixé sur le couple avant du fuselage ; ce dernier est profilé par un capotage en tôle d'aluminium chaudronnée à la pointe duquel vient se fixer la perche anémométrique. La dérive vient de construction avec le fuselage, elle est entièrement coffrée tandis que la gouverne de direction, réalisée en structure, est entoilée. La verrière entièrement amovible qui recouvre le poste de pilotage est constituée d'une structure en bois sur laquelle sont vissés des panneaux développables de rhodoïd. Les ailes présentent en plan une forme purement trapézoïdale qui l'on retrouvera sur la plupart des planeurs Breguet, et en section un profil Breguet L 14. Leur structure comporte un longeron caisson unique contreventé par une barre de traînée oblique sur lesquels viennent se coller des nervures construites en treillis de baguettes de spruce. Le bord d'attaque est coffré en contre-plaqué jusqu'au longeron formant ainsi un caisson résistant en torsion ; l'ensemble de la voilure est entoilé. Les aérofreins sont du type DFS, ils se déploient d'arrière vers l'avant à l'extrados et d'avant vers l'arrière à l'intrados. L'empennage horizontal est réalisé en deux parties ; les plans fixes sont coffrés mais les gouvernes de profondeur sont entoilées.

Le prototype 01, immatriculé F-WEPE, fit son premier vol le 17 juin.1948. Après quelques vols d'essais et de mise au point, le Breguet 900 fut présenté au Centre d'Essais en Vol pour certification ; l'avis du CEV fut très critique et la certification refusée. Les pilotes d'essais jugèrent les qualités de vol très médiocres, la stabilité en tangage insuffisante, la charge alaire trop élevée et la vitesse d'atterrissage trop importante. Consternés par cet échec, les ingénieurs de Breguet sollicitèrent les conseils de Paul Lepanse qui était alors chef-pilote au Centre National de Beynes et considéré comme l'un des meilleurs pilotes de planeur de l'époque. Lepanse entreprit une série de vols d'évaluation sur le F-WEPE et constata que malgré un certain nombre de défauts graves, ce planeur possédait des qualités voilières intéressantes : finesse élevée, bonne pénétration due à la charge alaire, excellent comportement dans les ascendances fortes ou turbulentes. En fait, les essayeurs du CEV, pilotes d'avions avant tout, avaient jugé le 900 en prenant pour référence les planeurs qu'ils avaient l'habitude de tester et dont le Breguet se différenciait par bien des points. Lepanse avait pour sa part su apprécier, au-delà des qualités intrinsèques de pilotage, ce qu'un vélivole de sa classe pouvait tirer d'une telle machine.

En 1949,Paul Lepanse à bord du Bréguet 900-01 F-WEPE baptisé "La Louisette"

La Louisette exposée au stand Breguet lors du XVIIIème Salon de l'Aéronautique, en mai 1949, sous les verrières du Grand Palais

Alors que beaucoup pensaient que "La

Louisette" était perdue corps et biens, elle vient de ressuciter

après près de 60 années d'oubli.

Utilisée jusqu'en 1956 par le Centre Interclubs de Vol

à Voile de la Ferté-Alais, elle avait

été ensuite

remisée dans un coin de hangar après des tentatives

infructueuses de modification. Elle fut ensuite préservée par

Jacques Teissier et stockée à l'abri du vandalisme. C'est finalement Marc Weibel de

Poitier qui l'a récupérée pour la faire

voler de nouveau le 11 avril 2015 après un long et minutieux chantier de

restauration.

Le' 11 avril 2015, Marc Weibel fait revoler La Louisette après 60 ans d'inactivité

En compagnie du magnifique et rare Castel 3010, la Louisette complète la collection de Marc Weibel avec une machine rarissime.

Le' 11 avril 2015, Marc Weibel fait revoler La Louisette après 60 ans d'inactivité

En compagnie du magnifique et rare Castel 3010, la Louisette complète la collection de Marc Weibel avec une machine rarissime.

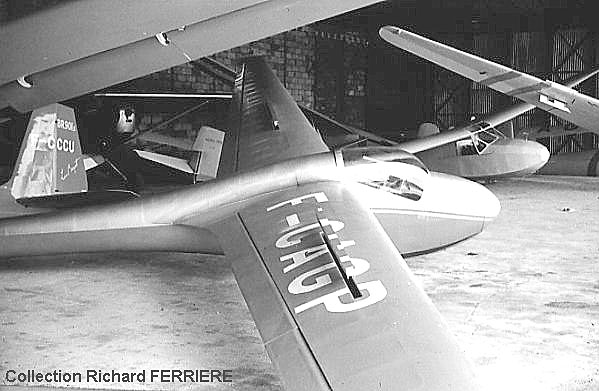

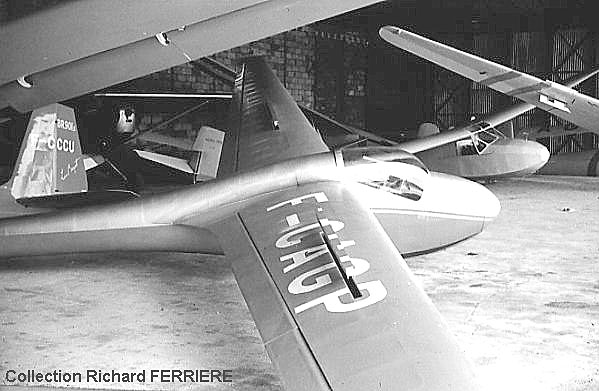

Le second prototype Br 900-02 dont la

conception prenait en compte les remarques du CEV et de Paul Lepanse

On note l'apparition des volets de courbure à fentes

On note l'apparition des volets de courbure à fentes

Ce second prototype, immatriculé F-WFKC fit son premier vol au début de l'année 1949 ; une nouvelle série d'essais constructeur fut entreprise et c'est lors de l'un d'entre eux que Lepanse battit le record de France de distance à but fixé en franchissant les 470 km qui séparent Beyne de Hourtin. Ainsi modifié, la certification fut acceptée sans problème par le CEV.

A Beynes le Br 900-02 arbore le drapeau tricolore qui ceint le fuselage et commémore le record de France de

distance en ligne droite

Paul Lepanse de retour de Hourtin commente à ses collègues instructeurs du Centre National de Beynes son vol

record de 470 km. On reconnaît, de gauche à droite, Kirschrot, Branswyck, Pougnaut, Lepanse (chef-pilote),

Mazoyer et Héron (chef de centre)

La production en série : le Breguet 900 S

En 1950, la SALS passa commande à Breguet d'un premier lot de 5 Breguet 900 destinés à équiper certains de ses centres de vol à voile : Beynes, Fayence, Challes-les-Eaux, Pont-Saint-Vincent. Alors que les prototypes avaient été fabriqués à Toulouse-Montaudran, les modèles de série Br 900 S furent construits à Biarritz-Anglet en attendant l'aménagement de l'usine d'Aire-sur-Adour (ancienne usine Mauboussin) affectée à la division planeur. Le modèle de série se distinguait du prototype 02 par sa nouvelle verrière en plexiglas moulé et quelques modifications structurelles :

· les aérofreins DFS furent remplacés par des aérofreins Schempp-Hirth composés de plaques perforées se déployant à l'intrados et à l'extrados ;

· le raccord entre la dérive et le fuselage fut dans un premier temps agrandi afin d'améliorer la stabilité en lacet et la capacité à sortir rapidement d'autorotation mais on revint par la suite à la dérive d'origine

· l'adoption, sur le gouvernail de direction, d'un bec de compensation statique et dynamique.

Le premier Bréguet 900S série fut affecté au Centre national de Pont-Saint Vincent. On note le grand raccord

de dérive et les aérofreins de type DFS. Ce qui peut laisser supposer que les ailes ont été récupérées sur l'épave

du F-WFKC

Le même avec une nouvelle peinture blanche et bleu. Le F-CABY a perdu son raccord de dérive et récupéré

des aérofreins Schempp-Hirth. Ce planeur qui est toujours en situation de vol à été restauré par

Claude Visse de Gap et participe régulièrement aux rassemblements de planeurs anciens

Immatriculé F-WFAJ et piloté par Jules Landi (le futur chef-pilote de Saint-Auban) le n° 5 fut engagé aux 4ème Championnats du Monde qui eurent lieu en 1952 à Madrid. Déclassé du point de vue des performances par rapport aux nouveaux «Sky» britanniques, le Breguet 900 ne put, malgré les talents de son pilote, que figurer dans la seconde moitié du classement.

Le Breguet 900 n°5 utilisé par l'équipe de France aux Championnats du Monde de Madrid en 1952. On note que les empennages

horizontaux se replient contre la dérive. Cette technique sera réemployée sur le Bréguet 901 et sur le Bréguet 904

La carrière du n° 5, réimmatriculé F-CADF après certification, devait se poursuivre à Fayence. Malgré des prestations peu satisfaisantes dans les concours internationaux ou nationaux (course Paris-Biarritz), le Breguet 900 S devait attacher son nom à quelques remarquables performances individuelles :

· le 3 novembre 1952, André Lafargue atteignit dans l'onde de Saint-Auban l'altitude absolue de 9 000 m avec un gain de 8 400 m ; ce qui aurait pu être le nouveau record de France ne fut pas homologué, faute d'un barographe réglementaire ;

· le 14 avril 1955, le chef-pilote du Centre National de Challes-les-Eaux, René Branciard, se fit remorquer depuis Challes jusqu'à l'Aiguille du Tricot. Après avoir exploité le puissant effet de pente qui y règne par fort vent d'ouest, le Breguet 900 de Branciard traversa la couche limite et accrocha l'onde du Mont Blanc. Montant à 12 m/s dans le calme de l'onde, Branciard fut rapidement incommodé par le manque d'oxygène et le froid très intense (-30°C) et dut abandonner son ascension à 5 900 m. Pour la première fois, le Mont Blanc était survolé par un planeur ;

René Branciard et le Breguret 900 n°5 F-CADF (ex F-WFAJ) de Challes les Eaux après son exploit sur le Mont-Blanc (Photo le Dauphiné Libéré)

Le F-CAGP montre ses aérofreins Schempp-Hirth avec palettes perforées

· l'utilisation d'un profil d'aile de l'ancienne génération (faible plage de vitesses) totalement inadapté aux fortes charges alaires et à l'emploi de volets de courbure (sinon pour améliorer les performances à l'atterrissage) ;

· une instabilité longitudinale, rendant délicats la tenue de pente et le pilotage aux basses vitesses ;

· une conception structurale peu adaptée aux opérations, pourtant si fréquentes sur un planeur de compétition, de montage et de démontage.

Le n°4 F-CAGP dans les hangars de Fayence

Le F-CAGP au dessus des alpes de Haute Provence

Le F-CAAA n°6 et dernier de la série a volé sous les couleurs de l'Aéro-Club d'Air France au Plessis-Belleville, à Chavenay et

Coulommiers. Il est actuellement conservé à Dugny, dans les réserves du Musée de l'Air du Bourget

Le 900S n°3 F-CAGO au Centre National de Saint -Auban

En fait, le Breguet 900 fut, pour les ingénieurs de la toute nouvelle division planeur, un brouillon qui montra rapidement ce qu'il fallait faire et surtout ce qu'il ne fallait pas faire pour réussir un planeur. La leçon fut profitable, elle prit en 1952 le nom de Breguet 901.

Caractéristiques du Bréguet 900S

Envergure : 14.3 m

Longueur ; 6.47 m

Surface alaire : 12.9 m2

Allongement : 15.85

Profil : Breguet L 14

Masse à vide : 211 kg

Masse maximale : 306 kg

Charge alaire : 23.8 kg/m2

Vitesse de décrochage avec 35° de volets : 40 km/h

Vitesse maximale ; 180 km/h

Vitesse de chute minimale : 0.75 m/s à 73 km/h

Finesse maximale 27 à 78 km/h

Bréguet Br-900

Bréguet Br-900