Le motoplaneur Joly E-1 à moteur Poinsard

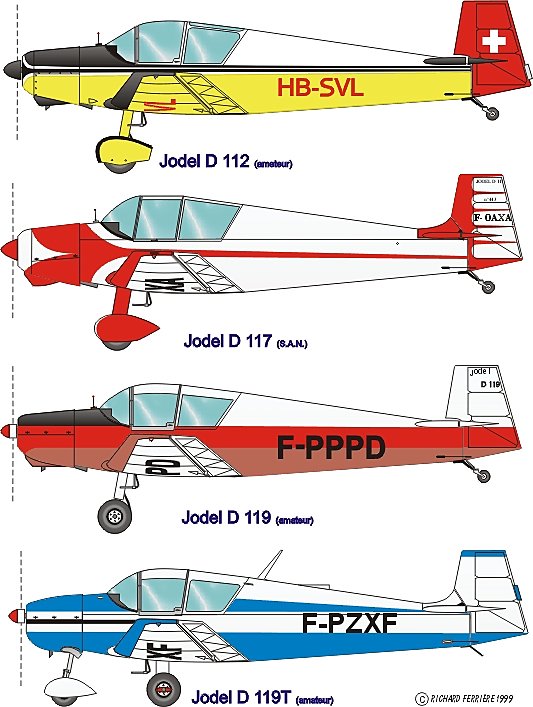

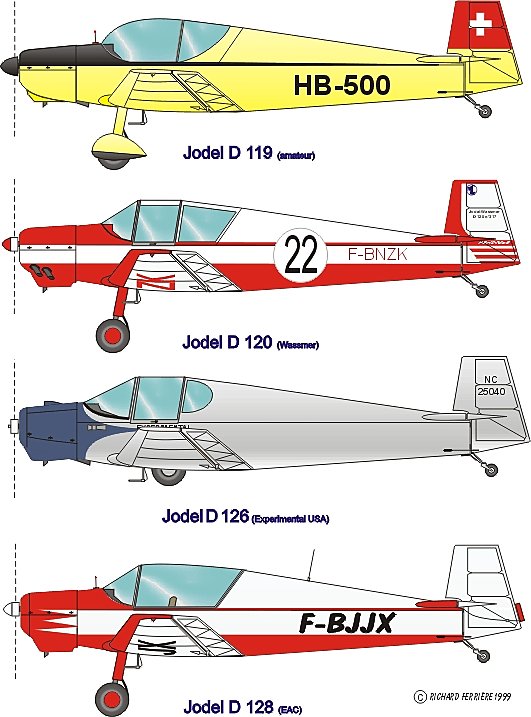

Le Jodel D 11 dans tous ses états

Le Jodel D 11 dans tous ses états

Il est des avions comme des madeleines, certains vous laissent indifférents d'autres, chaque fois que vous y goûtez, vous conduisent "à la recherche du temps perdu". Ils ne vous ramènent pas "du côté de chez Swann", mais sur les chemins perdus qui conduisent à travers la campagne vers les aéro-clubs et leurs petites pistes en herbe. Le 112, pour beaucoup de pilotes de ma génération, c'est comme la première femme. On l'a moins aimée que désirée, c'est elle qui nous a fait découvrir le plaisir, c'est grâce à elle que l'on a eut l'impression de quitter enfin cette peau d'adolescent boutonneux qui pesait tant sur les épaules. Le 112, c'est le souvenir de cette fin d'après-midi d'août 1964 où, après une série de tours de piste plus ou moins réussis, j'ai vu l'instructeur déboucler son harnais et sortir de l'avion en disant "OK, maintenant tu pars tout seul !". C'est le souvenir d'une joie intérieure intense et d'un cœur qui bat très fort jusqu'à ce qu'on ait mis les gaz et puis c'est l'envahissement par une sérénité absolue tandis que le vol se déroule comme dans un rêve. C'est, alors que le soleil se couche et que l'atmosphère est calme comme un étang, l'atterrissage le plus réussi que l'on ait jamais réalisé. C'est enfin, lorsque le moteur est coupé et que l'on ouvre la verrière, des effluves mêlées d'herbe fraîchement coupée, d'essence et d'huile chaude. Le 112, c'est ma madeleine à moi et aujourd'hui encore, chaque fois que je m'installe à ses commandes, j'ai 17 ans, une silhouette svelte, le cheveu noir et la vie devant moi …

L'épopée Jodel

Jean Délémontez est né en 1918 à Lyon. A la fin de ses études secondaires, il s'engage dans l'Armée de l'Air et entre à l'école des mécaniciens de Rochefort puis en 1936 il est affecté à Longvic. C'est à cette époque qu'il commence à fréquenter l'aéro-club de Beaune où il est élève pilote et qu'il rencontre Édouard Joly dont il devient l'ami et plus tard le gendre. Il commence à étudier son premier avion le D1 qui sera suivi des D2 et D3, mais ces avions resteront au stade de la planche à dessin. Ces différentes études papier lui permettront d'affiner les concepts aérodynamiques et les principes de construction qui quelques années plus tard forgeront le style Jodel. Cette activité fut interrompue de 39 à 41 par la guerre. Démobilisé à Toulouse, Délémontez intègre le bureau d'étude de l'Atelier Industriel de l'Armée jusqu'en 1943 puis il rejoint l'entreprise de son beau-père à Beaune. En cette période agitée où l'aviation légère est interdite, il reprend ses études papier et dessine des projets d'avions désignés D5, D6, D7 et D8 qui eux non plus ne verront jamais le jour.

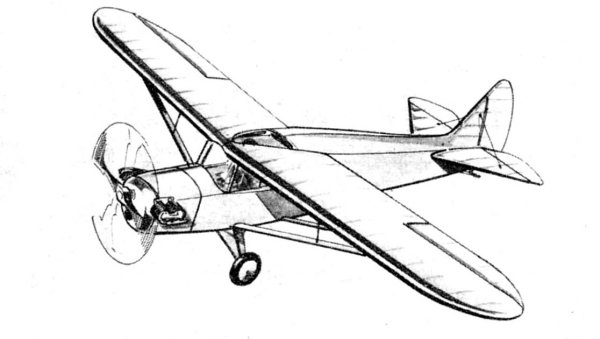

Projet dit "aile vivante" de biplace de formule Mignet. L'aile est à incidence variable, il n'y a ni gouvernail de profondeur, ni ailerons

Projet de motoplaneur métallique biplace (CAB 44) daté de 1943 et développé à partir de celui réalisé avant guerre par E. Joly

Projet de biplace métallique d'entrainement militaire de la classe du SIPA 11

Projet de monoplace ultra-léger qui peut être considéré comme le pré-Bébé

Edouard Joly et Jean Delemontez

Le petit D 9 fut baptisé "Bébé" par Joly en souvenir des Nieuport XI sur lesquels il travaillait en 1917. Il lui fit faire son premier vol en janvier 1948 dans la discrétion la plus absolue. Mais le bouche à oreille colporta la nouvelle jusqu'à Paris et Georges Houard et le docteur Barret de Nazaris , étonnés par les qualités de vol et les performances du petit monoplace, se font dans le journal "les Ailes" les chantres du D 9 et les initiateurs du "mouvement Jodel". Immédiatement les constructeurs amateurs se ruèrent à Beaune alors que les plans de construction n'étaient pas encore dessinés. Délémontez qui n'avait pas envisagé de commercialiser les liasses, avait tracé l'avion directement sur les panneaux de contre-plaqué qu'il avait ensuite utilisé pour construire l'avion.

Edouard Joly aux commandes du premier Bébé

Jodel D 92 Bébé avec moteur Volkswagen

Le prototype du Jodel D 11 à moteur Salmson en

étoile de 45 ch

Edouard Joly et Jean Delemontez devant le D-11 prototype

Le prototype du Jodel D 111 à moteur Minié

de 75 ch

La famille Jodel en tournée de démonstration

dans les clubs avec le D 11 : de gauche à droite Madame Joly, Edouard

Joly, Jean Delemontez, Madame Delemontez (née Joly)

La première entreprise à s'intéresser à ce biplace est Wassmer qui à installé à Issoire un département aéronautique. Elle entreprend dès 1951 la construction en série du D 112 qui est la désignation du D 11 équipé d'un moteur américain Continental A 65 (65 ch). Wassmer construira 350 exemplaires du D 112. Pour satisfaire la demande toujours croissante d'autres entreprises se mettent à l'œuvre à partir de 1953. Ainsi Denize, Renard, Passot, Dormoy, Sauze, Ginoux et Valladeau construiront 253 exemplaires. Compte tenu de la construction amateur, on peut estimer aujourd'hui à plus de 1000 le nombre des D 112 construit tant en France qu'à l'étranger (Suisse, Allemagne, Grande Bretagne, Suède, Espagne, Canada, Etats Unis…).

Sur le modèle représenté sur la photo, les carénages de roues d'origine ont été remplacés par des carénages de Sicile.

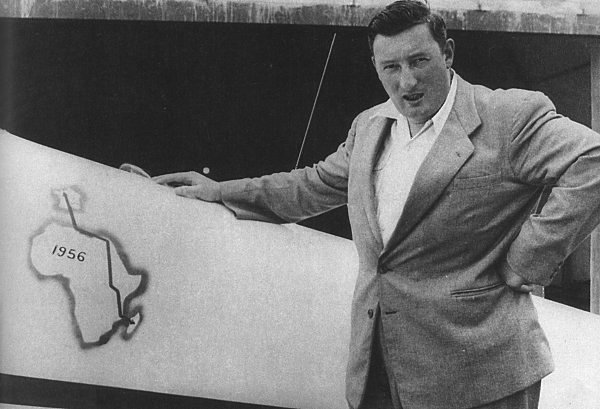

L'argument commercial que développe Quérey est le voyage et pour cela il organise des rassemblements de D 117 et effectue des vols de prospection commerciale vers l'Espagne, le Maroc et l'Algérie. Le point d'orgue de "l'ère Quérey" est en 1957 le raid Bernay-Tananarive où 5 D 117 pilotés par Lucien et Paulette Quérey, Chevillot et son épouse, Roget et Belma, Lemerle et de la Giraudy, Madert et Harang parcoururent en 8 jours de vol et sans incidents majeurs 4500 km à travers l'Afrique.

De gauche à droite : Lucien Querey, Claude Harang,

Paulette Querey, Jean Roget

Le D 117 est aussi le premier avion acheté par le célèbre coureur-cycliste Louison Bobet qui, passionné d'aviation et de pilotage, l'avait fait modifier pour pouvoir emporter un vélo. Bobet utilisait cet avion pendant la saison des critériums pour se déplacer rapidement et sans fatigue à travers la France. Après avoir construit 225 D 117, la SAN abandonna la production au profit d'Alpavia (D 117A) pour se consacrer à celle du D 140 Mousquetaire. Lucien Quérey devait disparaître en septembre 1959 victime d'une rupture d'anévrisme.

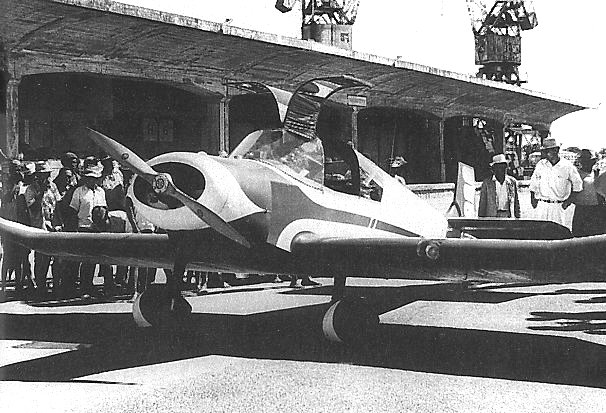

Lucien Quérey pose en 1957 son D 117 sur les quais

du port de Tamatave après un voyage de 4500 km qui l'a amené

à traverser la Méditerranée via la Corse, puis la Tunisie,

la Libye, l'Égypte, le Soudan, le Kenya, la Tanzanie, le Mozambique

Le D 117 posé sur les quais du port de Tamatave

à Madagascar

Une version 90 ch avec démarreur et équipement électrique fut également produite à 350 exemplaires par Wassmer sous la désignation D 120 "Paris-Nice". Le nom "Paris-Nice" correspondait à la distance franchissable sans ravitaillement. On note que Wassmer réalisa en 1958 une version D 120R équipée d'un crochet Aérazur et destinée au remorquage des planeurs. A cette époque Wassmer qui avait construit en série la Fauvel AV 36 et s'apprêtait à sortir le Wa 20 Javelot se proposait de vendre à la fois le planeur et le remorqueur. Enfin la dernière version importante équipée d'un moteur de 90 ch est le D 119 qui fut construite à partir de 1958 par Valladeau en 10 exemplaires et par les amateurs. Cet appareil équipé de skis se fit particulièrement remarquer comme l'une des montures préférées de ceux qui entreprirent de développer l'aviation de haute montagne et les atterrissages sur glaciers.

Le Jodel D 119 est la désignation du D 11 90 ch

affectée à la construction amateur et aux établissements

Valladeau. Ce type d'avion, équipé de skis, fut souvent utilisé

par les pilotes pratiquant le vol en haute montagne et les atterrissages

sur glaciers. Le modèle représenté sur le cliché

est doté d'une verrière de type Ambassadeur

De construction amateur, le D 119 T (T pour tricycle)

fait apparaître de profondes différences par rapport au 119

original .On note le déplacement du train principal derrière

le longeron, le raccord curviligne entre la dérive et le fuselage

à la manière du D 117, la verrière de type Ambassadeur,

les carenages de train très profilés

Des changements de motorisation donnèrent lieu à partir d'une même cellule à l'attribution de différentes désignations: le D 113 à moteur Continental O 200 de 100 ch, le D 114 à moteur Minié 4 DA de 70 ch, le D 115 à moteur Mathis 4GF60 de 75 ch, le D 116 à moteur Salmson 9ADR de 60 ch, le D 118 à moteur Walter Micron de 61 ch, le D 121 à moteur Continental A75 de 75 ch, le D 122 à moteur Praga de 75 ch, le D 123 à moteur Salmson AD 01 de 83 ch, le D 124 à moteur Salmson 5AQ01 de 75 ch, le D 125 à moteur Kaiser de 90 ch, le D 126 à moteur Continental A 85 de 85 ch équipé d'un train escamotable, le D 127 à moteur Continental a 65 de 65 ch équipé d'une verrière coulissante vers l'arrière.

Le problème d'accès à bord à

conduit certain constructeurs amateurs à équiper leurs avions

de verrières du type de celle employée sur l'Ambassadeur.

Dans le cas de ce 112 suisse équipé de carénages de

roues, les portes sont articulées sur le montant du pare-brise et

s'ouvrent vers l'avant en dégageant ainsi largement l'accès

au poste de pilotage.

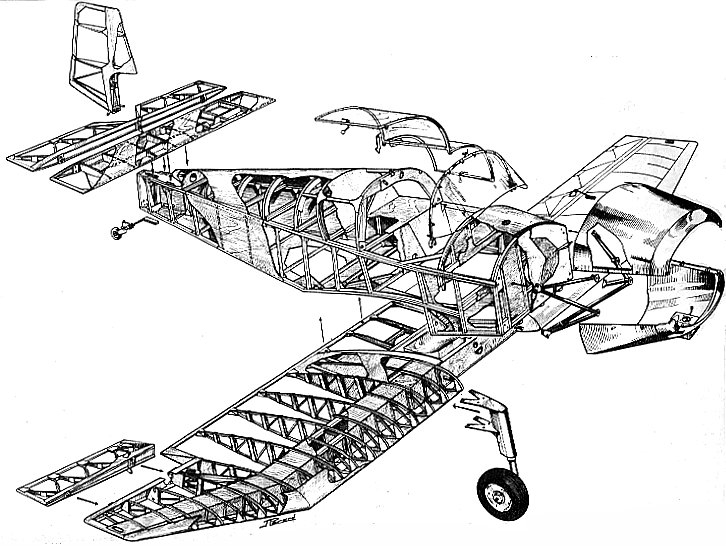

Le fuselage du D112 est construit à partir de deux flancs en contre-plaqué raidis par des longerons et des montants en spruce. Les flancs sont assemblés sur cinq cadres. Le dessus du fuselage est formé de couples légers revêtus de contre-plaqué mince cintré. La cloison pare-feu est renforcée aux quatre coins pour servir de support au bâti-moteur formé d'une structure triangulée en tubes d'acier soudés sur lequel le moteur Continental A 65 est fixé en porte-à-faux par l'intermédiaire de silent-blocs. Le capot moteur est composé de deux demi-coquilles. La partie inférieure est vissée sur le cadre avant du fuselage tandis que la partie supérieure est fixée sur la coquille inférieure au moyen de verrous dzus. Sur les premiers modèles de 112, les capots étaient réalisés en tôles minces rivées, ils furent progressivement remplacés par des capots moulés en fibre et résine. Les hélices utilisées sur les 112 sont généralement de marque Evra ou Léger avec un diamètre 72 inchs et 42 inchs de pas. Le réservoir d'essence de 60 litres est réalisé en tôles minces soudées et est monté derrière la planche de bord au-dessus des genoux de l'équipage. L'orifice de remplissage est placé devant le pare-brise, le bouchon qui obture cet orifice est percé en son centre et laisse coulisser une tige d'acier au bout de laquelle est fixé un flotteur en liège. La longueur de la tige dépassant devant les yeux du pilote permet d'évaluer le niveau du carburant dans le réservoir.

Le moteur Continental A 65 à quatre cylindres

à plat est logé dans un capot moulé en fibre de verre.

La tôle placée devant la partie inférieure des cylindres

à pour but de défléchir et de forcer la circulation

de l'air de refroidissement autour du moteur. L'hélice en bois à

pas fixe est de marque Evra. On remarque le blindage métallique placé

au bord d'attaque de chaque pale.

Le poste de pilotage est rustique et dépouillé. Les instruments sont regroupés sur une planche rectangulaire fixée sur des blocs de caoutchouc de manière à la découpler mécaniquement des vibrations du moteur. Les palonniers réalisés en tubes soudés sont composés de deux éléments actionnant respectivement, pour chacune des places, la direction à droite et à gauche. Les manches en tube forment un U dont le centre est fixé à un mécanisme d'articulation unique lui-même fixé sur la face avant du longeron. Les commandes sont transmises aux gouvernes par des systèmes de câbles et de poulies. Les sièges sont constitués de coussins fessiers et dorsaux, les pilotes sont assis sur le longeron et adossés au cadre situé au maître-couple, les harnais sont composés de ceintures abdominales fixées elles aussi sur le longeron.

Le poste de pilotage est un modèle de rusticité

qui sied à un avion-école de début. Sur la planche

de bord, on trouve de gauche à droite: les tirettes du compensateur

de profondeur, de commande de réchauffage carburateur et la commande

du chauffage cabine; au-dessus de ces trois tirettes on trouve les deux interrupteurs

des magnétos. La planche d'instruments est montée suspendue

au moyen de supports en caoutchouc afin de la découpler des vibrations

du moteur qui sont susceptibles d'endommager les instruments et d'en gêner

la lecture. De haut en bas et de droite à gauche les instruments sont:

la bille, l'anémomètre, le compas, la pression d'huile, le variomètre,

le chronomètre digital, l'altimètre, le compte-tours, la température

d'huile. De part et d'autre de la planche d'instruments, on distingue les

manettes des gaz qui s'actionnent de bas en haut (réduit-pleins gaz).

Derrière la planche de bord on aperçoit le bas du réservoir

d'essence et au fond du poste de pilotage, devant les palonniers de la place

pilote, les pédales de commande des freins de roues actionnées

par les talons. Entre les deux sièges, un tunnel permet le passage

de l'ensemble des câbles de commandes de profondeur, direction et ailerons.

On remarque que la planche d'instruments est déplacée vers

la gauche de manière à ce qu'elle soit pratiquement en face

du pilote

L'aile qui est l'élément le plus caractéristique et le plus original des Jodel est en fait, malgré une grande simplicité d'apparence, un élément très étudié. C'est dans sa conception que l'on peut évaluer la profondeur de la réflexion menée par Délémontez au cours des 8 études-papier qui ont précédé l'apparition du D 9. Les critères recherchés étaient les suivants:

Le guignol de commande d'aileron et son profilage en

tôle emboutie. On remarque sur ce cliché la proéminence

de la nervure située à la cassure du dièdre ainsi que

le lardage de la toile sur les nervures.

Les jambes du train d'atterrissage sont fixées par 4 boulons verticaux traversant les renforts placés de part et d'autre du longeron. Le système d'amortissement télescopique est obtenu par compression de rondelles de caoutchouc dur empilées dans le fût de la jambe de train. Les roues sont équipées de pneus 380x150 et sont munies de freins à tambours commandés par câbles. Les câbles associés à chacun des freins peuvent être actionnés indépendamment l'un de l'autre par des petites pédales situées sur le plancher de la cabine et manœuvrées par les talons. La roulette arrière munie d'un bandage plein de 6x2 est montée sur un amortisseur à lames et orientée par braquage de la dérive par l'intermédiaire de ressorts à boudin travaillant en extension.

Le train arrière est composé d'un amortisseur

à lames fixé à l'étambot. Le mécanisme

d'articulation et la fourche de la roulette sont boulonnés à

l'extrémité de la lame la plus longue. Le mécanisme

est réalisé en tubes d'acier soudés et actionné

par des ressorts accrochés sur les guignols de commande du gouvernail

de direction. On remarque le passage des câbles et la plaque d'identification

de l'avion.

La dérive réalisée entièrement en structure avec bord d'attaque coffré ne présente pas de partie fixe. Elle est articulée sur l'arrière du fuselage au moyen de deux charnières. L'empennage horizontal de forme rectangulaire est composé d'un plan fixe entièrement coffré et fixé sur le dessus du fuselage par 4 boulons verticaux. La gouverne de profondeur construite d'une seule pièce est articulée sur le plan fixe au moyen de 3 charnières. Elle est construite en structure entoilée, son bord de fuite droit supporte le compensateur de profondeur actionné par câble.

La fixation de l'empennage horizontal sur le fuselage

est assurée par quatre boulons. Toutes les commandes sont actionnées

par des câbles d'acier. On remarque ici le passage du câble

supérieur de la commande de profondeur.

On peut visualiser sur ce cliché le compensateur

de profondeur commandé par câble et le flettner de direction

réglable au sol par pliage.

La maquette du D-112 proposé sous forme de kit par PEOL-Microaviation

La verrière de D 112 est composée de panneaux

de plexiglas minces vissés sur des tubes d'acier pour ce qui est du

pare-brise et des portes d'accès. De très nombreux types de

pare-brise plus ou moins bombés ont été montés

par les constructeurs de 112, certain ont même complètement

modifié la verrière dans le but de faciliter l'accès

à bord

Peu de choses à dire sur le vol du D 112 sinon que c'est une petite machine très agréable à piloter car dépourvue d'inertie et d'effets secondaires. Le roulage au sol est facilité par la roulette de queue conjuguée avec la gouverne de direction et, malgré la position cabrée due au train classique, la visibilité au sol reste bonne vers l'avant. Plein gaz à 2250 t/mn, le 112 décolle sur une piste en herbe à 80 km/h en 150 mètres. après un palier d'accélération jusqu'à 100 km/h le taux de montée est de l'ordre de 2-2.5 m/s. En palier à 2100 t/mn (75% de la puissance), le 112 croise à 150-160 km/h. Gaz complètement réduits, la vitesse d'approche est de 100km/h et l'atterrissage s'effectue en position 3 points. Bien qu'affecté d'un effet de sol marqué qui prolonge le palier de décélération, le posé des roues ne donne pas lieu à des rebonds intempestifs comme c'est le cas avec le Piper Cub.

Le 112, comme la plupart des avions à train classique, est délicat à utiliser, tant au décollage qu'à l'atterrissage, sur les pistes en dur lorsque le vent est traversier. L'emploi des freins est délicat car leur action n'est pas progressive, on évite donc de les utiliser à l'atterrissage pour ne les employer et encore de manière modérée que pour les manœuvres au sol à basse vitesse. L'accès à bord, du fait des portes papillon, implique quelques contorsions pour les individus de grande taille. Les sièges et les palonniers n'étant pas réglables en longueur, l'installation à bord nécessite l'usage de coussins additionnels pour les pilotes de petites taille. Sur la plupart des D 112, le Continental A65 n'est pas équipé d'un démarreur électrique, le lancement de l'hélice se fait donc à la main et nécessite l'usage de cales. Outre le danger que présente cette opération pour le lanceur et les suées qu'elle occasionne lorsque le temps est froid ou le moteur noyé, l'absence de démarreur constitue un réel handicap dès que l'on veut se déplacer sur un autre aérodrome. Il faut alors emmener les cales avec soi et surtout trouver sur place une bonne âme qui veuille bien lancer le moteur à la main. La solution qui consiste à attacher le manche avec la ceinture du harnais et à lancer le moteur soi-même est à l'origine de bien des anecdotes qui se racontent dans les bars d'aéro-clubs et relatent des histoires d'avions qui décollent sans personne à bord alors que des pilotes désespérés courent en vain derrière.

Sa majesté Jodel, 2ème du nom, est toujours

un avion-école très prisé. Démonstratif, économique

et robuste, il a maintenu son rang malgré la concurrence de l'ATL

de Robin qui prétendait le reléguer au musée.

Le D112 en maquette

,Le D 112 est certainement avec le Mirage III le plus célèbre des avions français à tel point qu'il est courant d'entendre dire ou lire dans les média non spécialisés "un Jodel" pour désigner un avion de tourisme. Construit en grand nombre, il est encore présent et opérationnel dans de nombreux aéro-clubs et il sera facile d'en examiner un de près. Il constitue l'un des meilleurs sujets pour celui qui veut aborder la catégorie maquette parce que d'une part il n'est pas le type d'avion le plus fréquemment reproduit à échelle réduite et que d'autre part, son mode de construction est très similaire aux méthodes habituellement employées en modèle réduit. Hormis le capot-moteur qui nécessite un moulage, toutes les surfaces du D 112, y compris la verrière, sont développables. De plus, partant d'un avion simple et rustique, le niveau de détail à reproduire pour obtenir une maquette qualifiable en compétition sera relativement bas ce qui laisse supposer que le temps passé à la construction sera réduit en rapport.

Cliquer sur l'image pour la visualiser en grand format

Caractéristiques du D 112

Envergure: 8.2 m

Longueur: 6.2 m

Surface alaire: 12.75m2

Allongement: 5.3

Profil d'aile NACA 23012

Masse à vide: 325 kg

Masse maximum: 530 kg

Charge alaire maximum: 41.6 kg/m2

Moteur: Continental A 65 (65 chevaux)

Vitesse de décrochage: 75 km/h

Vitesse d'approche finale: 100 km/h

Vitesse de montée: 100 km/h

Vitesse ascensionnelle: 2.5 m/s

Vitesse maximum: 185 km/h

Vitesse de croisière: 155 km/h

Réservoir: 60 l

Autonomie: 3 heures

Rayon d'action: 580 km